内閣府は7月、平成29年度年次経済財政報告書(経済財政白書)を公表しました。これによると、国内経済は雇用や所得が大きく改善しており、有効求人倍率は高度経済成長期以来の高さとなる1.48倍になったとしました。

一方、完全失業率については22年ぶりに3%を下回るなどしましたが、人手不足感はバブル期並みで、乗り越えるべき課題の一つだと強調しました。

また、ドイツを中心に例を挙げて労働時間が長いほど労働生産性は下がる傾向にあるとし、長時間労働の削減や所得・消費の向上を実現するため、働き方改革を進めていくとしました。

さらに、生産性向上のカギとしてAIやビッグデータによる技術革新を挙げ、「新規技術の活用に積極的な企業では、雇用や賃金を増加させる意向が強い」とし、今後もIoT技術の普及促進を支援していくとの方針を表明しました。

本記事では、2017年度経済財政白書をもとに、国内経済の現状を詳細に見ていきます。

目次

- 1 景気回復は戦後3番の長さに

- 1-1 有効求人倍率、バブル期を超える1.48倍に

- 1-2 雇用の改善とは裏腹に伸びない個人消費

- 2 労働時間が減るほど労働生産性は上がる

- 2-1 ドイツの労働生産性は日本を50%近く上回る

- 2-2 ワーク・ライフ・バランスと労働生産性

- 3 第4次産業革命と今後の対応

- 3-1 新規技術の導入する企業約6割

- 3-2 新規技術を日本経済に与える影響

1 景気回復は戦後3番の長さに

白書は、日本経済は雇用・所得の改善が続き、景気回復の長さはバブル期を超えて戦後3番目になったとしました。人口減少のなかでも就業数は2012年との比較で185万人増加(うち女性152万人増加)しました。

しかし、一方で、人手不足もバブル期並みの水準に達し、加えて労働生産性の低迷や個人消費もいまだ低い水準で推移しています。

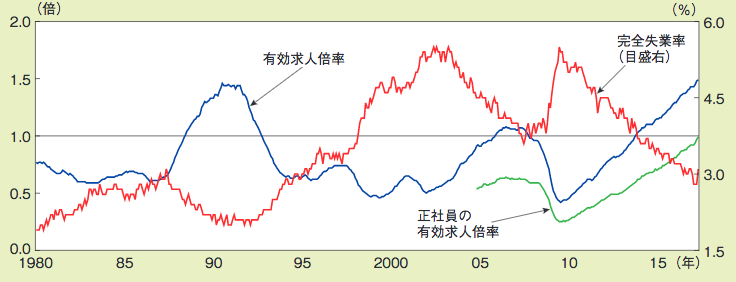

1-1 有効求人倍率、バブル期を超える1.48倍に

完全失業率は今年2月、22年ぶりに3%を下回りなど、改善が続く労働市場では、今年4月、有効求人倍率が1.48倍となりバブル期を超える水準となりました。

・有効求人倍率の推移

(参照:平成29年度経済財政白書)

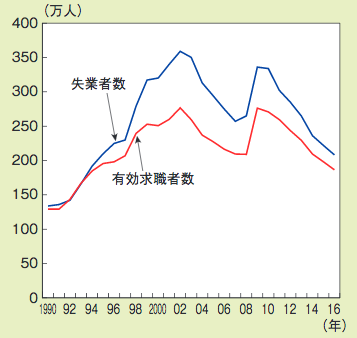

有効求人倍率が伸びたことについて、白書は、求人数の増加と求職者の減少が背景にあると分析。有効求人数はリーマンショックが起きた2009年以降増加が続いている一方で、求職者数は、失業者と同じ割合で減少しています。

・失業者と求職者の推移

(参照:平成29年度経済財政白書)

雇用において、白書は「一人当たり労働時間は週48時間から40時間となったように、労働基準法改正により大きく減少したものの、生産年齢人口が増加する中、労働参加率も上昇、雇用者数も大きく増加した」としました。女性や高齢者を中心に労働参加率が上昇し、パート比率が高かくなったため、一人当たり労働時間が減少したと述べました。

1-2 雇用の改善とは裏腹に伸びない個人消費

白書は、雇用や所得環境が大幅な改善を見えているのにも関わらず、個人消費の伸びは「ゆるやかである」と指摘します。

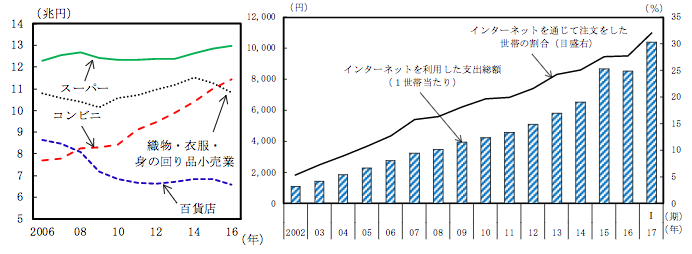

日本の個人消費構造は、技術革新や単身世帯の増加、高齢化等の世帯の構造変化により大きく変化してきました。形態別にみると、百貨店の売上が減少する一方で、コンビニエンスストアやドラッグストア、ネットショッピングのほか、サービス消費が着実に増加しています。また、フリマアプリを代表とする中古品市場も急速な拡大を見せています。

・業種別売上高の推移とネットショッピングの増加

白書は、消費の伸びが弱い理由について、若年層においては将来に対する不安感が広がり、さらに婚姻率が低下していることや、中高年層においては貯蓄傾向が強まっていることなどを挙げました。

| 若年層 | ・ 将来の雇用や収入に対する信頼感が高まらない ・ 晩婚化・非婚化が進んでいる |

|---|---|

| 中高年層 | ・ 平均余命が伸張する中、老後の生活への備えから節約志向が高まっている |

| 高齢者層 | ・ 中古住宅市場が小さく、住み替えや住宅資産を活用したリバース・モーゲージ等が進まず消費が難しい |

(平成29年度経済財政白書より作成)

2 労働時間が減るほど労働生産性は上がる

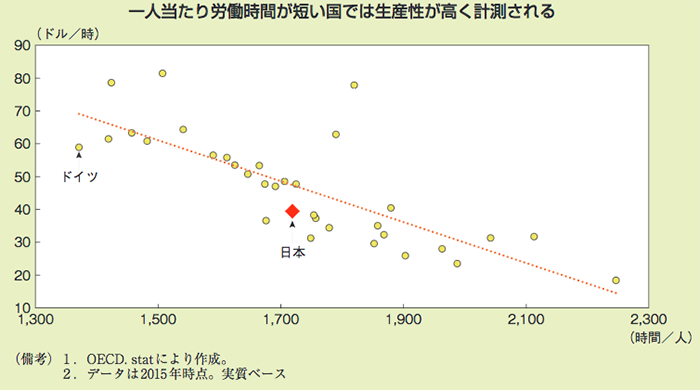

働き方改革による生産性の向上について、白書は、国際的に見ると一人当たり労働時間が短い国ほど、労働時間当たりの付加価値である「労働生産性」が高いとの関係があるとしました。

2-1 ドイツの労働生産性は日本を50%近く上回る

OECD諸国の中で最も一人当たり労働時間が短いドイツの労働時間は、日本の8割にあたる1300時間とされますが、労働生産性は日本の水準を約50%上回っています。

労働時間と労働生産性について欧州3カ国(ドイツ、フランス、スウェーデン)とアメリカ、日本を比較すると、いずれの国でも一人当たり労働時間の減少にともない、時間当たりの労働生産性の上昇が見られました。

たとえば、1995年〜2015年の20年間で、日本は1割ほどの労働時間の削減が行われた結果、2割の労働生産性の向上が見られました。

また、ドイツとフランスでは、1割ほどの労働時間の削減で、3割近い労働生産性の上昇が見られました。

スウェーデンとアメリカでは、労働時間の削減は日本より小幅だったものの、4割近い労働生産性の上昇が見られたとしました。

2-2 ワーク・ライフ・バランスと労働生産性

企業データ分析によると、WLB(ワーク・ライフ・バランス)の改善によって生産性を向上させる4つの効果が確認できました。

・ 労働生産性の向上につながる4つの効果

| モチベーションを高める | 士気の向上や欠勤等の減少といった効果が生じる |

|---|---|

| 優秀な人材が集まる | 企業がWLBの推進を社外にもアピールすることで、企業に優秀な人材が集まりやすくなる |

| 教育研修コストが低下する | 従業員が継続して就業しやすくなり、採用コストや初任者に対する教育研修コストが低下する |

| 効率化が図れる | 企業がWLBの実現のために、業務の効率化への工夫や、業務分担の見直しを行うことによる |

(平成29年度経済財政白書より作成)

企業の創立年が新しい企業ほど、ワーク・ライフ・バランスと生産性の相関関係は強くなる傾向にあり、その理由として、仕事のやり方や組織の硬直性が少なく、WLB施策の導入が効果的に進んでいる可能性を示唆していると考えられるとされました。

3 第4次産業革命と今後の対応

AI(人工知能)やビッグデータ、IoTなどを中心とした技術革新が進んでおり、第4次作業革命とも呼ばれています。

人口減少や少子高齢化が続く日本にとっては、この技術革新への対応は必要不可欠であり、今後の経済成長のカギと捉えられています。

白書はICTなど新しい技術革新に参入する企業や政府の取り組みについてまとめました。

3-1 新規技術を導入する企業約6割

内閣府の調査によれば、新規技術を導入している、もしくは、これから導入予定である企業の割合は6割近くになることが明らかとなりました。

IoT・ビッグデータ、AI、ロボット、3Dプリンター、クラウドのうち、少なく とも1つの新規技術を導入している企業は36%で、導入を検討している企業は24%でした。

クラウド技術については、近年急速に普及しており、低コストなど導入のしやすさから、中小企業でも普及が進められています。

次の表の「新規技術の活用状況」をみると、新規技術のうち「IoT・ビッグデータ」および「AI」の導入済み企業割合は依然として低いものの、「クラウド」の導入済みの割合は3割近くにのぼります。「導入を検討している」企業も23.3%おり、半数近くの企業がクラウド技術の導入に積極的であることがわかります。

・ 新規技術の活用状況

| 導入済み | 導入を検討している | 導入も検討していない | わからない | |

|---|---|---|---|---|

| IoT・ビッグデータ | 6% | 16.9% | 59.0% | 18.1% |

| AI | 1.9% | 13.6% | 67.4% | 17.1% |

| ロボット | 11.2% | 10.2% | 64.0% | 14.8% |

| 59.0%3Dプリンター | 8.1% | 7.8% | 68.7% | 15.4% |

| クラウド | 28.0% | 23.3% | 34.3% | 14.5% |

(平成29年度経済財政白書より作成)

3-2 新規技術が日本経済に与える影響

新規技術の成果については、白書によれば、「導入企業の半数近くが新商品の開発」や「新規顧客の開拓」などで成果が上がったことを実感した」とされました。

一方、導入している企業のうち、「労働時間の短縮、働き方の柔軟性向上」につながったのは2割程度にとどまっており、今後は働き方改革が目指す長時間労働の削減にいかに結び付けるかが課題となります。

・ 技術別に見た新規技術活用による成果

| IoT・ビッグデータ導入企業 | AI導入企業 | ロボット導入企業 | |

| 新商品の開発、新規顧客の開拓 | 43.3% | 45.0% | 45.0% |

| コスト削減、保守·点検費用の削減 | 27.1% | 30.6% | 29.6% |

| 労働時間の短縮、働き方の柔軟性向上 | 21.3% | 17.1% | 17.3% |

| その他 | 8.2% | 7.2% | 8.1% |

(平成29年度経済財政白書より作成)

新しい技術革新が日本経済に与える影響として、白書では次の3点が挙げられました。

| 需要面 | デジタル経済の進展により生まれた無料または低価格サービスに需要が代替されつつも、新たな関連サービスの需要が創造される例(音楽業界)もある |

|---|---|

| 労働面 | テレワークについて懸念・課題を挙げる企業は、未導入企業では多いが実際に導入した企業では少ない |

| 雇用面 | AI、IoTなどの新規技術の活用に積極的な企業では、雇用や賃金を増加さ せる意向が強い(ただし、労働者の技能・職種によっては異なる影響を受ける可能性にも留意が必要) |

進展する第4次産業革命に対応することで、日本経済は果たして労働力を維持または成長させることができるのか、注目です。