調査会社のインターワイヤードは7月、正社員として働いている人を対象に長時間労働に関するアンケート調査を行ったところ、上限とされる45時間を超えて残業している割合は13.8%で、「運輸・郵便業」では3人に1人の割合となることが明らかとなりました。

またサービス残業を経験した割合は4割で、「教育・学習支援」に限ると7割に及びます。

厚生労働省は働き方改革の一環として長時間労働を削減するよう事業場に監督指導などを行っていますが、違法な長時間労働は後を絶ちません。

目次

- 1 正社員の13.8%は上限を超えて残業

- 1-1 45時間以上の残業は労基法違反

- 1-2 男性が多い「運輸・郵便業」で長時間化する傾向

- 1-3 「仕事の量が多すぎる」44.5%

- 2 4割がサービス残業の経験あり

- 2-1 学校の先生の7割が残業するワケ

- 2-2 昨年度、1,348企業に対して計99億9,423万円の支払を指導

- 3 厚労省による長時間労働削減に向けた取り組み

- 3-1 過労死をゼロに

- 3-2 長時間労働が疑われる事業場の実態

1 正社員の13.8%は上限を超えて残業

インターワイヤード株式会社は、正規社員として働いている20代〜60代の男女1343名(男性:80.3%、女性19.7%)を対象に労働時間の実態や残業に関するインターネット調査を行いました。

1-1 45時間以上の残業は労基法違反

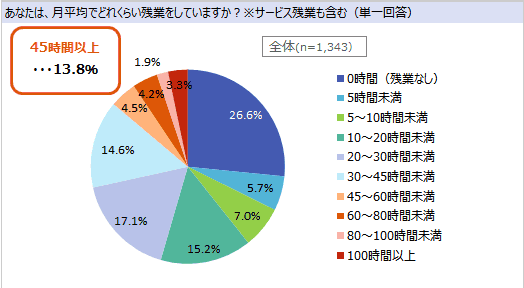

月平均の残業時間に関する調査では、「0時間(残業なし)」が26.6%と最も多くなり、次いで「20〜30時間未満」17.1%、「10時間〜20時間未満」15.2%、「30時間〜45時間未満」14.6%と続きました。

また、36協定で残業時間の上限とされる45時間以上働いている人は、「45時間〜60時間未満」4.5%、「60時間〜80時間未満」4.2%、「80時間〜100時間未満」1.9%、「100時間以上」3.3%で、合計13.8%にのぼります。

時間外労働をさせる場合の限度時間について、労働省告示の「労働時間の延長の限度等に関する基準」により上限が定められており、1ヶ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)と規定されています。(参照:労働基準監督所相談室)

・ 月平均の残業時間

| 残業時間 | 割合 |

|---|---|

| 0時間(残業なし) | 26.6% |

| 5時間未満 | 5.7% |

| 5〜10時間未満 | 7.0% |

| 10〜20時間未満 | 15.2% |

| 20〜30時間未満 | 17.1% |

| 30〜45時間未満 | 14.6% |

| 40〜60時間未満 | 4.5% |

| 60〜80時間未満 | 4.2% |

| 80〜100時間未満 | 1.9% |

| 100時間以上 | 3.3% |

(ディムスドライブ発表数値より作成)

1-2 男性が多い「運輸・郵便業」で長時間化する傾向

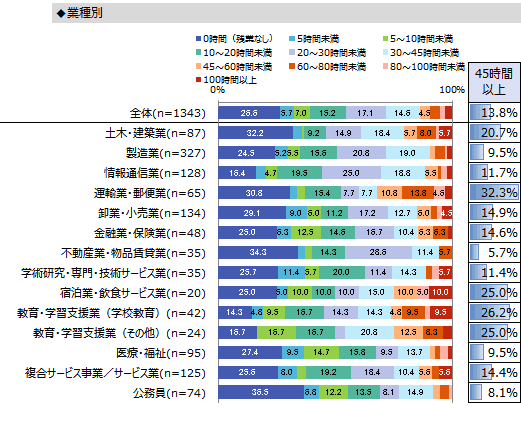

残業時間を業種別に見た調査では、「運輸業・郵便業」が32.3%で最も多くなりました。次いで「教育・学習支援業(学校教育)」26.2%、「宿泊業・飲食サービス業」および「教育・学習支援業(その他)」25.0%、「土木・建築業」20.7%、「卸業・小売業」14.9%と続きました。

人手不足が深刻な「運輸業・郵便業」について、特に宅配ドライバーなどは男性が占める割合が圧倒的に高く、元ヤマト運転手の自殺を巡って今年5月、遺族が過労死の労災認定訴訟を起こしたばかりです。

また、「土木・建築業」でも第4位となる20.7%を占めるなど、男性が多い業種で労働時間が長時間化する傾向にあることがわかります。

このほか、「教育・学習支援業(学校教育)」も残業時間が多いことで問題視されており、部活動は専門業者に委託するなど教師の負担軽減に向けた対応が取られ始めています。

・ 残業45時間以上の業種別割合

| 残業時間 | 割合 |

|---|---|

| 土木・建築業 | 20.7% |

| 製造業 | 9.5% |

| 情報通信業 | 11.7% |

| 運輸業・郵便業 | 32.3% |

| 卸業・小売業 | 14.9% |

| 金融業・保険業 | 14.6% |

| 不動産業・物品賃貸業 | 5.7% |

| 学術研究・専門・技術サービス業 | 11.4% |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 25.0% |

| 教育・学習支援業(学校教育) | 26.2% |

| 教育・学習支援業(その他) | 25.0% |

| 医療・福祉 | 9.5% |

| 複合サービス事業/サービス業 | 14.4% |

| 公務員 | 8.1% |

(ディムスドライブ発表数値より作成)

※ 労働基準法36条では、労働時間・休日について定めた「1日8時間、1週40時間及び週1回の休日」に対して、「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めている。

1-3 「仕事の量が多すぎる」44.5%

残業をする理由として最も多かったのが「仕事の量が多すぎる」で44.5%を占めました。

次いで「仕事の割り振りに問題がある」21.7%、「ムダな打ち合わせが多い」20.3%、「自分の仕事をこなせるスキルを持った人が他にいない」18.0%、「遅くまで働くことが良いと思われる雰囲気である」および「自分の仕事のスピードが遅い・効率が悪い」10.4%と続きました。

・残業をする理由一覧

| 残業時間 | 割合 |

|---|---|

| 仕事の量が多すぎる | 44.5% |

| 仕事の割り振りに問題がある | 21.7% |

| ムダな打ち合わせが多い | 20.3% |

| 自分の仕事をこなせるスキルを持った人が他にいない | 18.0% |

| 遅くまで働くことが良いと思われる雰囲気である | 10.4% |

| 自分の仕事のスピードが遅い・効率が悪い | 10.4% |

| 時間を気にして仕事をしていない | 10.1% |

| 残業手当がほしい | 9.8% |

| 家に帰ってもすることがない | 3.5% |

(ディムスドライブ発表数値より作成)

2 4割がサービス残業の経験あり

賃金不払残業、いわゆるサービス残業に関する調査では、「サービス残業をしている」と回答した人は40.7%で、業種別では「教育・学習支援業(学校教育)」の69.0%にのぼることがわかりました。

・ 月平均のサービス残業時間

| 残業時間 | 割合 |

|---|---|

| 0時間(残業なし) | 59.3% |

| 5時間未満 | 4.3% |

| 5〜10時間未満 | 6.0% |

| 10〜20時間未満 | 8.5% |

| 20〜30時間未満 | 8.6% |

| 30〜45時間未満 | 6.0% |

| 40〜60時間未満 | 1.9% |

| 60〜80時間未満 | 2.3% |

| 80〜100時間未満 | 1.1% |

| 100時間以上 | 1.9% |

(ディムスドライブ発表数値より作成)

2-1 学校の先生の7割が残業するワケ

業種別にサービス残業の割合を見ると、「教育・学習支援業(学校教育)」が69.0%と最も多く、次いで「学術研究・専門・技術サービス業」57.1%、「土木・建築業」51.7%、「不動産業・物品賃貸業」51.4%、「宿泊業・飲食サービス業」および「教育・学習支援業(その他)」50.0%となりました。

・ サービス残業の業種別割合

| 残業時間 | 割合 |

|---|---|

| 土木・建築業 | 51.7% |

| 製造業 | 30.3% |

| 情報通信業 | 31.3% |

| 運輸業・郵便業 | 36.9% |

| 卸業・小売業 | 46.3% |

| 金融業・保険業 | 41.7% |

| 不動産業・物品賃貸業 | 51.4% |

| 学術研究・専門・技術サービス業 | 57.1% |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 50.0% |

| 教育・学習支援業(学校教育) | 69.0% |

| 教育・学習支援業(その他) | 50.0% |

| 医療・福祉 | 49.5% |

| 複合サービス事業/サービス業 | 42.4% |

| 公務員 | 37.8% |

(ディムスドライブ発表数値より作成)

サービス残業をする理由としては、「それが当たり前の雰囲気が会社全体にあるから」が42.0%と最も多くなりました。次いで、「それが当たり前の雰囲気が職場にあるから」34.7%、「決められた上限を超えてしまうから」18.8%、「仕事のスピードが遅い・効率が悪いから」13.0%、「会社から指示されているのでしかたなく」10.4%と続きました。

2-2 昨年度、1,348企業に対して計99億9,423万円の支払いを指導

厚生労働省によれば、2015年度、賃金不払残業の是正が行われた企業は1348社におよび、支払われた割増賃金合計額は99億9,423万円となりました。

全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、不払の割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたもので、対象労働者数は前年度比11万795人減となる9万2,712人で、支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり741万円、労働者1人当たり11万円となります。

企業での最高支払額は金融業の「1億3,739万円」、次いでその他の事業(協同組合)の「1億1,368万円」、電気機械器具製造業の「9,009万円」と続きました。(参照:平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果)

3 厚労省による長時間労働削減に向けた取り組み

労働基準法に違反した残業時間や、賃金不払残業を強いられる正社員が4割もいることがわかった今回の調査。

厚生労働省では、長時間労働の削減は「喫緊の課題」だとして、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の徹底に努めています。

3-1 過労死をゼロに

昨年末にまとめられた「過労死等ゼロ」緊急対策では、①違法な長時間労働を許さない取り組みの強化、②メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取り組みの強化、③社会全体で過労死ゼロを目指す取り組みの強化が話し合われました。

たとえば、長時間労働対策として、月100時間超の時間外・休日労働をする人の労働時間等の情報を事業者が産業医へ提供することを今年度より義務化しています。また、重労働等の問題のある事業場については、長時間労働者全員への医師による緊急の面接(問診)等の実施を、都道府県労働局長が指示できる制度を整備しました。(参照:厚生労働省「過労死等ゼロ」緊急対策)

3-2 長時間労働が疑われる事業場の実態

厚労省は今年1月、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表しました。

昨年4月〜9月までの間で長時間労働が疑われた1万559事業場のうち、違法な時間外労働をしていたのは4416(43.9%)事業場にのぼり、このうち月80時間を超える残業をしていたのは3450事業場(78.1%)ありました。

| 監督指導の実施事業場 | 10,059 事業場 | |

|---|---|---|

| 1か月当たり80時間を超えるもの | 3,450事業場 | |

| 1か月当たり100時間を超えるもの | 2,419事業場 | |

| 1か月当たり150時間を超えるもの | 489事業場 | |

| 1か月当たり200時間を超えるもの | 116事業場 | |

| 賃金不払残業があったもの | 637事業場 | |

| 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの | 1,043事業場 | |

(厚生労働省資料より作成)

人手不足を背景に長時間化する日本人の労働時間。日本にしかないと言われる“過労自殺”を根絶する道のりはまだまだ遠いようです。