日本貿易振興機構ジェトロによる南米7カ国(ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、コロンビア、ベネズエラ、メキシコ)に進出している日系企業の経営実態の2016年度アンケート調査によれば、南米全体で営業利益が黒字となった企業が前年よりも増加したものの、赤字と答えた企業も増加したことから、企業業績が二極化している状況が伺えます。

南米といえばかつては自動車などの製造業や、資源が豊富なことから鉱業の進出が盛んでしたが、近年の日本食、サブカルチャーブームを受けて外食チェーンや情報サービス企業の進出も増加しました。

今回は南米ビジネス環境の最新情報をレポートします。

目次

- 1 ビジネス環境の概況

- 1-1 ペルーで黒字企業が大幅増加

- 1-2 南米で最も起業しやすいのは?

- 1-3 ソフトウェアに強いウルグアイ

- 1-4 治安が改善したコロンビア

- 2 南米最大国のブラジル

- 2-1 ブラジルの基本情報

- 2-2 ブラジルコスト問題

- 2-3 労働法の改正で景気回復を

- 3 トランプ大統領の影響?メキシコに進出しづらい理由

- 3-1 現地調達が難しいメキシコ

- 3-2 ライバルは同じ日本企業?

1 ビジネス環境の概況

ジェトロは南米在中の日系企業814社に対して経営実態に関するアンケート調査を実施。最新のビジネス状況が見えてきました。

まず回答した企業の内訳をみると、製造業164社に対し非製造業は194社。

製造業ではやはり自動車・二輪車部品作るメーカーが最も多く、次いで電子部品・電気機器などが続きました。

非製造業では販売会社と商社が圧倒的に多く、そのほかは運輸、銀行、ホテル・飲食となりました。

1-1 ペルーで黒字企業が大幅増加

2016年度の中南米全体の営業利益で黒字となった企業は、前年より5.0ポイント増えて61.5%でした。国別では、メキシコ63.4%、ベネズエラ46.2%、コロンビア58.3%、ペルー73.9%、チリ62.2%、ブラジル53.1%、アルゼンチン82.6%となりました。

一方、赤字となったのは、中南米全体で前年より0.7ポイント増えて10.9%でした。国別ではメキシコ25.4%、ベネズエラ30.8%、コロンビア25.0%、ペルー21.7%、チリ18.9%、ブラジル40.6%、アルゼンチン8.7%となりました。

・2016年度営業利益見込み

| 黒字 | 赤字 | |

|---|---|---|

| 中南米全体 | 61.5% | 10.9% |

| メキシコ | 63.4% | 25.4% |

| ベネズエラ | 46.2% | 30.8% |

| コロンビア | 58.3% | 25.0% |

| ペルー | 73.9% | 21.7% |

| チリ | 62.2% | 18.9% |

| ブラジル | 53.1% | 40.6% |

| アルゼンチン | 82.6% | 8.7% |

(参照:ジェトロ「2016年度中南米進出日系企業実態調査」)

ペルーについては、黒字見込み企業が前年より21.9ポイントも増えたのが特徴的です。要因としては、中間層の拡大が進み、内需が堅調で現地市場での売り上げが増加しているためとジェトロは分析します。さらに、日系メーカーの自動車生産台数が増加するメキシコ、現地通貨安が落ち着いたコロンビアも業況感が良好だとしました。

また8割以上の企業が黒字なっているアルゼンチンは、規制緩和により原材料の輸入がしやすくなったため、生産活動が活発化し、輸出の拡大につながったとしています。

日系人が一番多く住むブラジルでは、政治・経済の低迷がつづき、本格的な回復に至っていないとされます。

1-2 南米で最も起業しやすいのは?

(出典:Channel NewsAsia)

次に、南米における起業環境を見ていきます。世界銀行グループが毎年発表している報告書「ビジネス環境の現状」の最新版によれば、中南米・カリブ32カ国のうちもっとも起業しやすい国はジャマイカとなります。次いでパナマ、プエルトリコ、ウルグアイ、コロンビア、ドミニカ、セントルシアなどが続きました。

・中南米・カリブ地域の「起業のしやすさ」ランキング(赤色は南米国)

| 順位 | 国 |

|---|---|

| 1 | ジャマイカ |

| 2 | パナマ |

| 3 | プエルトリコ |

| 4 | ウルグアイ |

| 5 | コロンビア |

| 6 | ドミニカ |

| 7 | セントルシア |

| 8 | トリニダード·トバゴ |

| 9 | グレナダ |

| 10 | セントビンセント·グレナディーン |

| 12 | メキシコ |

| 15 | ペルー |

| 16 | ドミニカ共和国 |

| 23 | パラグアイ |

| 25 | アルゼンチン |

| 28 | ブラジル |

| 32 | ベネズエラ |

(参照:THE WORLD BANK)

1-3 ソフトウェアに強いウルグアイ

4位のウルグアイではソフトウェア業界が、高い付加価値を持つコンテンツを提供しながら数年間にわりウルグアイの経済を上昇させ、輸出の増加、そして市場や製品の多様性をもたらしてきました。ソフトウェアは輸出総額の3%を占めており、国外の市場に定着している15社前後に集中しています。

ウルグアイのソフトウェア開発者は高い技術力のほか、多くが第二言語として英語を流暢に操ることができます。さらに、人件費ではアルゼンチンよりも25%低く、アメリカよりも65%廉価です。こういった理由から、ウルグアイは高い国際競争力を生み出し、起業がしやすい国の上位にランクインしています。(参照:ウルグアイ大使館)

1-4 治安が改善したコロンビア

また、治安の改善を理由に海外からの投資が増え続けるコロンビアは、現地日系企業の9割が事業拡大を検討するなど今もっとも注目される南米国のひとつとなっています。

コーヒーの原産国としても知られ、国別輸入量ではブラジル、ベトナムに次いで3位。現在、日本は経済連携協定(EPA)の締結に向けて交渉中です。経済成長率は4.8%と堅調な伸びを維持しています。インフラ面では、鉄道や地下鉄がない都市があり交通環境の改善が求められます。

近年は中間層が台頭し、住宅需要やショッピングモールの建設が盛んです。昨年8月には政府と左翼ゲリラ・コロンビア革命軍(FARC)による和平合意がなされ、約半世紀にわたる内戦に幕が降ろされたばかり。ジェトロは、和平実現後は、1.インフラ整備、2.資源開発、3.農業·農村開発の3分野で商機が生まれれ、中でも農村開発分野では、センサー技術やソフトウエアやアプリを通じた生産管理技術といった日本の優れた技術が貢献できそうだとしています。

2 南米最大国のブラジル

3月、期限切れの食肉を市場に流通させた件で話題となったブラジル。連邦警察は捜査対象の21の食肉加工施設のうち3施設の操業を停止させたことを発表しましたが、ブラジルからの食肉輸入を一時停止する国があらわれるなど波紋は広がっています。

日本の厚生労働省は、前述の21施設のうち1施設が日本向けに鶏肉を輸出していたことを受け、3月21日付で日本国内の各検疫所に対して、当該施設からの鶏肉の輸入手続きを保留するよう要請しました。

2-1 ブラジルの基本情報

人口2億445万人、国土は日本の22倍の面積を誇ります。2016年のGDP成長率はマイナス3.6%、失業率は6.8%と景気回復が遅れています。個人消費支出の改善も見られません。

貿易では、2016年に過去最高となる476億8300万ドルの黒字を記録。長引き景気低迷により内需が縮小し、工業製品の輸出が拡大したことが主な要因と見られます。

生産では、単位面積あたりの収穫量増加により穀物・油糧種子(大豆、ゴマなど)の生産量が過去最高となる見通しです。また、輸出も中国をはじめとする消費国の需要が拡大し、増加が見込まれています。

2-2 ブラジルコスト問題

ブラジルでは、複雑な税制、労働・雇用面での過剰な保護措置、治安の改善といった問題がブラジルコストとして従来から指摘されており、ビジネス環境の改善が求められています。ブラジル日本商工会議所によれば、税制面では56種類の税金があるのに加え、治安対策として警備会社からの警備員の派遣、防弾車購入、高い物流コスト、高い社会保障費用や頻繁に発生する労働訴訟などが企業への大きな負担となっています

・ブラジルコストの一例

| 連邦税 | 所得税 | 実質所得への課税で税率15%または27.5% |

|---|---|---|

| 法人税 | 月額2万レアル以下の利益に対して15%、それ以上は25% | |

| 工業製品税 | 輸入工業品の通関、製造施設からの製品拠出に退位する課税 | |

| 輸入税 | メルコスールの対外共通関税 | |

| 輸出税 | 商品の国内供給不足が起きた際の課税 | |

| 農地所有税 | 市街地外の不動産に対する課税 | |

| 金融取引税 | 金融機関·保健会社による信用取引·為替取引に対する課税 | |

| 州税 | 商品流通サービス税 | 付加価値税の一種、サンパウロ州では18~25% |

| 市税 | サービス税 | 役務提供を行なう邦人·個人の受け取りに対する課税 |

| 社会負担金 | 社会保険融資負担 | サービス·商品の売り上げに対して3%または7.6%の課税 |

| 暫定金融取引税 | 現金·小切手振出に対して課税 | |

| 社会寄付金 | 国内に住所のある法人に対して9% |

(参照:ブラジル日本商工会議所)

2-3 労働法の改正で景気回復を

昨年8月に発足したテメル新政権は、経済の立て直しを最優先課題に掲げており、雇用促進するための柔軟な労働法改正や年金制度改革を検討しています。

1943年に定められた労働法は、軍事政権下での労働者抑圧の歴史をふまえ、労働者保護の性質が強い規定となっています。たとえば、従業員保護の観点から年間で13ヶ月分の給与を支払うことが義務付けられており、企業は全従業員に支給する必要があります。

テメル大統領は法制度の近代化を図ることで、労働時間規制の緩和を盛り込み、労働生産性を改善したい考えです。

3 トランプ大統領の影響? メキシコに進出しづらい理由

ジェトロによればメキシコは、2016年前半、内需が経済成長を支えるも後半はペソ安とインフレの進行により景気は減速。米国の利上げをめぐる思惑や大統領選挙などを背景にペソ安が継続するなど為替変動が懸念材料となっています。

米トランプ大統領はメキシコに対する批判と「アメリカファースト(米国第一主義)」を鮮明に打ち出していることもあり、1000社に及ぶ日系企業の間でもメキシコの先行きに対する不透明感は拡大しています。

日系企業が挙げる投資環境面のリスク(問題点)として「不安定な為替」を挙げる企業が前回調査から大幅に増え(43.7%から63.4%)、リスク項目のトップとなりました。

メキシコでは2017年の営業利益が悪化すると見込まれており、その理由として自動車部品関連企業を中心に、「現地市場での売上減少」「人件費の上昇」と回答する企業が多くみられました。

3-1 現地調達が難しいメキシコ

自動車関連部品の日系企業の現地調達率が依然として低いとジェトロは指摘します。メキシコに進出している日系自動車組み立てOEMメーカーや自動車部品メーカーにとっては、地場企業から調達が困難な部品・原材料が多く、現地での部品・原材料の調達はアジアの水準に届いていないとします。

そのため、メキシコ進出日系企業に部品・原材料を供給する日系サプライヤーのビジネスチャンスは大きいと見られています。

3-2 NAFTA見直しが与える影響とは

トランプ大統領は2月、カナダのトルドー首相と会談し、メキシコを中心に北米自由貿易協定(NAFTA)の見直しする考えを示しました。

SBI証券の遠藤功治アナリストはメキシコから米国への自動車輸出が困難になった場合、同国内で販売台数を増やすか、南米、欧州に輸出先を変更するかの選択を迫られると指摘。一方で、米国と南米、欧州向けの車はそれぞれ仕様が違うため「非常に頭の痛い問題だ」と語りました。(参照:ブルームバーグ)

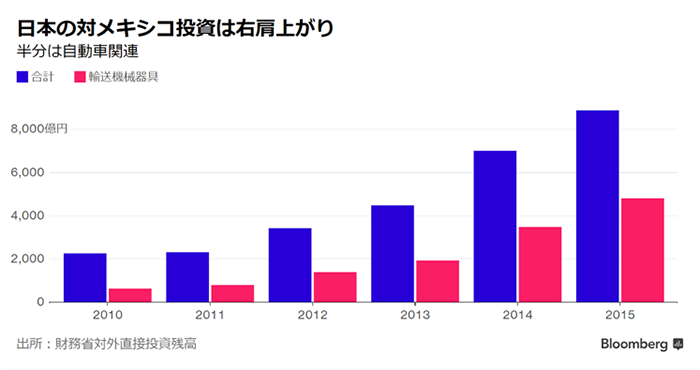

トランプ大統領の発言ひとつで戦々恐々となるメキシコ市場。ただ、日本のメキシコに対する投資は右肩あがりの状況にあり、今後も注目すべき市場の一つと言えそうです。