理工系の学問を学んでいる方、製造業の会社に勤務している方などが起業や会社設立をする場合、製造業で起業するケースは多いです。

しかし、彼らが学校や会社等で得た知識や経験を活かせる製造業は最も適した業種であるものの、その起業での成功は他の業種よりも簡単とは言えません。

今回のテーマは製造業での起業・会社設立で成功するためのポイントです。製造業での起業の現状や問題点のほか、どのような意義があり、何が成功のポイントになるか、何に注意すべきなのかといった点を解説していきます。

製造業での起業を考えている方、製造業での経験を自分の事業に活かしていきたい方などはぜひ参考にしてください。

1 製造業の現状と起業・会社設立の意義

現代の製造業がどのような状況にあるのか、またその現状の中で製造業として起業する場合にどのような意義があるのか といった点を確認していきましょう。

1-1 現在の製造業の現状

製造業が国内産業でどのような役割を果たしているのか、どういった状況にあるのかを説明します。

①製造業の企業数と売上高

総務省統計局がWEBサイトで公開している「統計データ」によると、製造業の企業数は384,781社で全体の約10%を占め、売上では396兆2750億円で24.4%を占めています。

全産業の企業数は3,856,457社であり、そのトップは「卸売業,小売業」で842,182社、2位が「宿泊業,飲食サービス業」で511,846社、3位が建設業で431736社、そして4位が製造業の384,781社です。

この統計データではサービス業を細かく分類していますが、サービス業を大雑把にまとめると企業数は約140万社で全体の約37%を占めるため、実際の企業数ではサービス業がトップになります。

*サービス業を第3次産業と捉えた場合はもっと多くなる

一方、売上高では「卸売業,小売業」が500兆7,940億円でトップであり全体の30.8%を占め、次いで製造業が396兆2,750億円で24.4%を占めています。「卸売業,小売業」は2業種合わせたものであるため、実質的には製造業の売上高がトップと考えてよいでしょう。

このように製造業は企業数では4番手あたりですが、売上高ではトップであり産業の稼ぎ頭になっているのです。

(単位 10億円)

| 平成28年度 | 企業数 | 割合(100%) | 売上 | 割合(100%) |

|---|---|---|---|---|

| 全産業 | 3,856,457 | 100 | 1,624,714 | 100 |

| 農林漁業(個人経営を除く) | 25,992 | 0.67 | 4,994 | 0.3 |

| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1,376 | 0.04 | 2,044 | 0.1 |

| 建設業 | 431,736 | 11.20 | 108,451 | 6.7 |

| 製造業 | 384,781 | 9.98 | 396,275 | 24.4 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,087 | 0.03 | 26,242 | 1.6 |

| 情報通信業 | 43,585 | 1.13 | 59,946 | 3.7 |

| 運輸業,郵便業 | 68,808 | 1.78 | 64,791 | 4.0 |

| 卸売業,小売業 | 842,182 | 21.84 | 500,794 | 30.8 |

| 金融業,保険業 | 29,439 | 0.76 | 125,130 | 7.7 |

| 不動産業,物品賃貸業 | 302,835 | 7.85 | 46,055 | 2.8 |

| 学術研究,専門・技術サービス業 | 189,515 | 4.91 | 41,502 | 2.6 |

| 宿泊業,飲食サービス業 | 511,846 | 13.27 | 25,481 | 1.6 |

| 生活関連サービス業,娯楽業 | 366,146 | 9.49 | 45,661 | 2.8 |

| 教育,学習支援業 | 114,451 | 2.97 | 15,410 | 0.9 |

| 医療,福祉 | 294,371 | 7.63 | 111,488 | 6.9 |

| 複合サービス事業 | 5,719 | 0.15 | 9,596 | 0.6 |

*「統計データ」III部「企業所・事業所」の第7章「企業活動」の「7-2 産業別企業等数と売上(収入)金額」を基に加工

②製造業の従業者数

全産業の従業者数56,873千人のうち製造業は8,864千人で約15.6%を占めています。

全産業の中でトップは「卸売業,小売業」の約21%、2位が製造業、3位が「医療,福祉」の約13%、4位が「宿泊業,飲食サービス業」の約9.4%です。ただし、サービス業関連(狭義のサービス業等)をまとめると約30%となり、サービス業全体が実質的なトップになるでしょう。

製造業の従業員数はサービス業や卸売業・小売業などには及びませんが、企業数の割に雇用する従業員は多く、雇用を創出する産業としての貢献度は高いはずです。

| 産業 | 従業者数(千人) |

|---|---|

| 28年 | |

| 全産業 | 56,873 |

| 農林漁業(個人経営を除く) | 363 |

| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 19 |

| 建設業 | 3,691 |

| 製造業 | 8,864 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 188 |

| 情報通信業 | 1,642 |

| 運輸業,郵便業 | 3,197 |

| 卸売業,小売業 | 11,844 |

| 金融業,保険業 | 1,530 |

| 不動産業,物品賃貸業 | 1,462 |

| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,843 |

| 宿泊業,飲食サービス業 | 5,362 |

| 生活関連サービス業,娯楽業 | 2,421 |

| 教育,学習支援業 | 1,828 |

| 医療,福祉 | 7,375 |

| 複合サービス事業 | 484 |

| サービス業(他に分類されないもの) | 4,760 |

*「統計データ」の「7-5 産業,存続・新設・廃業別民営事業所数と従業者数(平成28年)」を加工

③付加価値額

下表の平成29年度の各産業における付加価値額を見ると、製造業は62,805,080百万円のトップであり、全産業の約46%を占めています。

付加価値額は「付加価値額=営業利益+給与総額+減価償却費+福利厚生費+動産・不動産賃借料+租税公課」で計算されているもので売上高から原材料費や外部委託費などが控除された企業の労働力によって生み出される価値です。

売上高で見た場合、製造業は「卸売業,小売業」に及びませんでしたが、付加価値額では「卸売業,小売業」の2倍近くも多く、全体の半分近くを占めています。付加価値額を、労働力を伴って生み出される利益と単純に考えれば、製造業が国内産業で最も多くの利益を生み出しているわけです。

製造業の従業者数も多いことを含めて、製造業の国内産業における貢献度はやはり高いと言えるでしょう。

| 産業名 | 付加価値額(百万円) | 100% |

|---|---|---|

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 284,873 | 0.21 |

| 製造業 | 62,805,080 | 45.96 |

| 電気・ガス業 | 5,986,983 | 4.38 |

| 情報通信業 | 11,082,195 | 8.11 |

| 卸売業 | 16,325,465 | 11.95 |

| 小売業 | 16,670,894 | 12.2 |

| クレジットカード業、割賦金融業 | 895,781 | 0.66 |

| 物品賃貸業 | 2,042,509 | 1.49 |

| サービス業 | 20,555,022 | 11.4 |

| 合計 | 136,648,802 |

経済産業省 「平成30年企業活動基本調査速報-平成29年度実績-」「第1表 総括表(時系列) 産業別、企業数、事業所数、常時従業者数、総資本、売上高、付加価値額」を加工

1-2 製造業の起業・会社設立の社会的意義

製造業は付加価値額の点などから見ても経済全体における製造業の役割は極めて重要であり、国家の繁栄と国民の豊かな生活の維持に最も貢献してくれる業種と言えるでしょう。

たとえば、国内総生産(GDP)は、一般的に「国内の一定期間に新たに生み出された財・サービスの付加価値の総額」と定義されます。ざっくりした見方をすると産業全体において最も付加価値額の大きい製造業が、日本のGDPに最も貢献している産業の1つと言えるのです。

*内閣府「国民経済計算」(GDP統計)の産業別データによると、2018年のGDPに占める製造業の割合は20.8%で産業別では最も大きい値です。ただし、第3次産業の占める割合は72.2%になります。

また、GDPを支出面から見た場合、「GDP=民間最終消費支出+政府最終消費支出+総固定資本形成+在庫品増加+輸出-輸入」と表現されます。各構成要素の内容説明は割愛しますが、いずれも製造業が大きく関わり、特に「輸出-輸入」の部分が重要です。

「輸出-輸入」は貿易でいくら儲かったかを示す部分になりますが、輸出額が多ければGDPにプラス、少なければGDPにマイナスになることが分かります。そして、輸出・輸入の対象もほとんど財、すなわち製品です。

つまり、製造業の生産活動の結果である製品が海外で多く売れ製品輸入額を上回ればGDPはプラスになります。日本のように国際収支における金融収支が多くない(稼げない)国にとっては貿易収支を黒字でかつ大きくすることがGDPの増加には不可欠です。

高度経済成長時代からバブル崩壊までの日本経済は貿易収支が比較的好調であり、GDPの増大に貢献してきました。また、韓国や中国においても輸出の増加によりGDPが大きく伸び、中国に至っては日本よりも多くなっています。

このように国が発展していくには製品を作り、それを海外で多く売りさばいてくことが不可欠です。今の日本では為替、人件費・エネルギー・材料等のコスト高により価格競争力が失われ新興国との競争に勝つことは容易ではないです。

米国のように金融やサービスで稼げないため、日本の発展は製造業の頑張りにかかっていると言っても過言ではないでしょう。

2 日本の製造業に関する起業の現状

国内の製造業における起業や新規開業の状況がどのようになっているかを確認していきます。

2-1 製造業の新規開業の状況

近年の製造業における新規開業の状況を確認してみましょう。

①日本政策金融公庫の調査

日本政策金融公庫総合研究所が2019年11月に発表している「2019年度新規開業実態調査」*によると、開業業種12の中で製造業は8番目(3.4%)と低く近年は減少傾向にあります。

*同公庫が融資した開業1年以内の企業2,137社からのアンケート結果

開業業種ではサービス業が25.9%でトップ、次いで飲食店・宿泊業(15.6%)、医療・福祉(14.7%)、小売業(12.8%)、建設業(8.8%)、卸売業(5.3%)、不動産業(3.7%)、同率で運輸業と製造業(3.4%)です。

製造業だけを見ると、2009年までの開業率は5%以上でしたが、2010年以降は減少傾向にあり、2018年から4%台を割り込み3.4%へと下げ幅を拡大させています。

全体の傾向としては、サービス業や飲食店・宿泊業がここ3年間増加傾向にあり、国内産業のサービス化がさらに進展している状況です。

②総務省統計局の統計データ

総務省統計局の統計データ によると、平成28年度の新設事業所数535,918所のうち製造業は22,053社で、廃業事業所数は57,416社となっており、新設数が廃業数を下回っています。つまり、平成28年度の製造業の事業所数は減少しているわけです。

また、下表にはないですが、従業者数を示すと、製造業の新設事業所では348千人、廃業事業所が746千人と2倍以上の人数になっており、398千人の雇用が喪失しています。他の業種でも廃業事業所の人数が上回っていますが、1.5倍程度までのケースが多いです。

全産業の新設事業所数は535,918所であるため、製造業が占める割合は約4.1%になります。卸売業・小売業が約26%で1位、次いで「宿泊業,飲食サービス業」が約17%で2位、「医療,福祉」が約11%で3位であり、製造業は全体17業種中8位です。

また、サービス業に「宿泊業,飲食サービス業」「生活関連サービス業,娯楽業」「その他サービス」「学術研究,専門・技術サービス業」「教育,学習支援業」を含めると、その全体に占める割合は約41%になります。

以上のように事業所ベースで見た新規開業ではサービス業が圧倒的に多く、製造業の割合は少ない状況です。また、従業者数の点では全体的に減少傾向がみられますが、製造業の場合は他の業種よりも減少幅が大きく雇用の減少が危惧されます。

このように製造業は廃業に歯止めをかけ、開業を促進することが不可欠な状況にあるのです。

| 産業 | 事業所数 | |||

|---|---|---|---|---|

| 総数 | 廃業事業所 | |||

| 存続事業所 | 新設事業所 | |||

| 全産業 | 5,340,783 | 4,804,865 | 535,918 | 806,037 |

| 農林漁業(個人経営を除く) | 32,676 | 29,849 | 2,827 | 3,337 |

| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1,851 | 1,734 | 117 | 274 |

| 建設業 | 492,734 | 457,753 | 34,981 | 63,234 |

| 製造業 | 454,800 | 432,747 | 22,053 | 57,416 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,654 | 3,684 | 970 | 695 |

| 情報通信業 | 63,574 | 53,307 | 10,267 | 14,213 |

| 運輸業,郵便業 | 130,459 | 117,206 | 13,253 | 18,521 |

| 卸売業,小売業 | 1,355,060 | 1,214,441 | 140,619 | 214,688 |

| 金融業,保険業 | 84,041 | 73,403 | 10,638 | 14,135 |

| 不動産業,物品賃貸業 | 353,155 | 331,612 | 21,543 | 56,201 |

| 学術研究,専門・技術サービス業 | 223,439 | 197,644 | 25,795 | 34,785 |

| 宿泊業,飲食サービス業 | 696,396 | 603,712 | 92,684 | 133,630 |

| 生活関連サービス業,娯楽業 | 470,713 | 423,683 | 47,030 | 66,309 |

| 教育,学習支援業 | 167,662 | 145,708 | 21,954 | 27,639 |

| 医療,福祉 | 429,173 | 369,950 | 59,223 | 52,956 |

| 複合サービス事業 | 33,780 | 32,921 | 859 | 1,314 |

| サービス業(他に分類されないもの) | 346,616 | 315,511 | 31,105 | 46,690 |

*「統計データ」III部「企業所・事業所」の第7章「企業活動」の「7-5 産業,存続・新設・廃業別民営事業所数と従業者数(平成28年)」を加工

2-2 製造業で起業する人の動機・目的

ここではどのような目的や動機で製造業として起業しているのかを平成23年度版中小企業白書から紹介します。

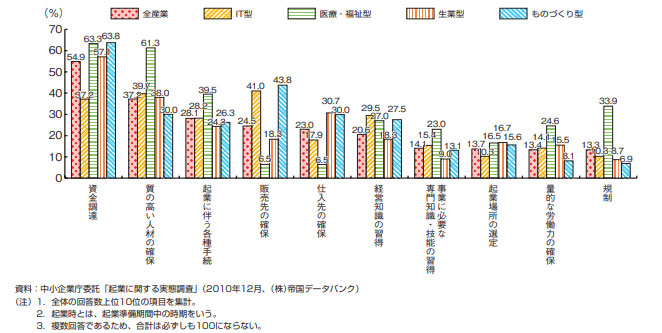

下図の第3-1-40図は、起業家のタイプ別に示した起業に関する「動機・目的」の内容です。

- ・開業が活発で起業後の成長が著しい情報通信業を「IT型」

- ・起業後の雇用創出能力が高い医療・福祉分野を「医療・福祉型」

- ・開業及び廃業が活発で開業による雇用創出能力に富む小売業及び飲食・宿泊業を「生業型」

- ・開業率は低く廃業率が高めであるものの国内の産業・技術の基盤となっている製造業を「ものづくり型」

以上のタイプで起業の動機・目的が整理されています。

「ものづくり型」を見ると、「専門的な技術・知識等を活かしたい」が最も多く、次いで「仕事を通じて自己実現をしたい」「自分の裁量で自由に仕事がしたい」が動機等として多く挙げられています。

この内容からすると、製造業の会社に勤める者、大学や研究機関等で研究する者などが、自身がこれまで培ってきた知識・経験を事業化してみたい などと強く思い始めると起業に繋がる可能性が高いと言えそうです。

また、事業化できるレベルの技術・知識を得た段階が、起業を意識する、起業について考えてみる時期とも言えるでしょう。

経営者の立場では自社で起業家を発掘していきたいと考える場合、社員の経験・知識を新たな事業に活かせる機会を多く作っていくことが求められます。

2-3 高度経済成長期から現代までの製造業を取り巻く経営環境

昭和から平成、令和へと至る過程において国内製造業は、どのような経営環境に置かれどのように対応してきたかを概観し、起業の機会や障害などになり得る環境について見ていきます。

戦後の復興を成し遂げた日本経済は高度経済長時代を迎え、価格競争力と品質の良さ等を武器に輸出を伸ばし急速な発展を実現しました。製造業の名目GDPを見ると、1970年には20数兆円から1990年前後には約120兆円へ右肩上がりの成長を果たしてきたのです(経済産業省「2019年版ものづくり白書 図110-1より」。

この間は、造船、鉄鋼、電気機械、自動車などの幅広い製造業が成長し、国内経済の発展を下支えしてきました。しかし、1980年代からは欧米との貿易の不均衡が問題になりはじめ、円高など貿易上での圧力を受けるようになったのです。

特に1985年9月に行われた先進5カ国の蔵相・中央銀行総裁会議で「為替レート安定化に関する合意」(通称:プラザ合意)による、実質的な円高容認が発表され、その後急速な円高が進行しました。プラザ合意前のレートでは1ドル235円程度だったものが、その後では150円程度へと円高になったのです。

急激な円高進行は日本の製造業のそれまでのあり方を一変させることとなりました。それまで日本国内で比較的安価で高性能・高品質の製品を輸出して発展してきた製造業でしたが、急速な円高と新興国の低価格製品による追い上げにより価格競争力が失われ輸出にブレーキがかかり始めたのです。

そのため国内製造業は生き残りをかけ、原材料や部品などを国内から安い海外製品へと代替したり、生産性を向上させたりして大幅なコストダウンに取り組み一定の成果を上げました。

しかし、それでも対応できないケースも多く、安い労働力・原材料を求め円高を回避するために、生産拠点を海外にシフトして対応していったのです。その結果、国内製造業の空洞化が本格的に始まっていきました。

また、この円高を防ぐために日本政府は通貨量を増やして一定の抑止効果を得ましたが、お金の行き場は製造業にとどまらず国内に蔓延することになったのです。その結果、国内経済はプラザ合意後も成長を持続できましたが、1990年代に入りついにバブルがはじけてしまいました。

1992年から製造業の名目GDPは減少に転じ、1997年には一端回復しましたが2001年ごろまで減少、2002年から2007年までまた回復という小康状態でした。しかし、2008年のリーマンショックでまた大きく落ち込むことになったのです。

こうした厳しい時代を経て現在に至っていますが、為替や価格競争力の点で繊維や家電等の消費財の製品輸出を増やすのが困難な状況になっています。また、産業財でも装置や機械があれば比較的容易に作れる組立製品や加工製品なども輸出を増やすのが難しくなっています。

現在、輸出の中心となっている製品群は高度な性能・品質を有する自動車や産業機械のほか、日本しか作れないような素材や部品などです。これらは消費財と比べ需要量が多くないため、かつてのような輸出額が期待できないですが、こうした付加価値の高い製品を供給し続けることが今の製造業の生命線となっていると言えるでしょう。

なお、「2019年版ものづくり白書」によると、国内企業の市場規模及び世界シェアにおいて2006年と2016年を比べれば、エレクトロニクス系の最終製品の売上額及びシェアはどちらも低下しています。

他方、自動車及び部素材については売上額及びシェアともに上昇しており、日本の「部素材において高いシェアを占める傾向にある」と指摘しているのです。

こうした今の製造業の現状を把握した上で、製造業のどのような分野、どのような製品で起業すべきかを検討することが求められます。

3 今、製造業で起業する場合の課題

ここでは今、製造業で起業する場合の問題点や困難さについて紹介していきましょう。

3-1 製造業における起業時に直面する課題

下表の第3-1-41図〔1〕(平成23年度版中小企業白書)は先に紹介した「類型別」の起業時の課題の内容を示しています。

「ものづくり型」を見ると、最も多い課題は「資金調達」、次いで「販売先の確保」、同率で「質の高い人材の確保」と「仕入先の確保」、そして「経営知識の習得」などです。

一般的に起業時における課題として、お金、人材、取引先の3つが主要な課題に挙げられるケースが多いですが、製造業においても同じ傾向が見られます。資金調達が最も多いのは、製造施設、製造機械や材料等にかかる費用が他の業種よりも多くかかりやすいことから当然の結果と言えるでしょう。

注意しておきたい点は2番目に「販売先の確保」が上げられている点です。動機等の結果では「専門的な技術・知識等を活かしたい」が最も多かったことから起業者は製造や研究の従事者等が多いことが予想されます。

つまり、製造業の起業者が生産従事者等である場合、生産や技術等に関する知識や経験があり生産面では大きな問題がなくても販売面での人脈、経営・販売スキルなどが乏しく取引先の開拓で苦労するケースが少なくないと考えられるのです。

生産系の人材が製造業で起業する場合、資金の確保とともに経営やマーケティング等の知識を蓄えつつ取引先を増やすための人脈づくりなども少しずつ進める必要があるでしょう。

第3-1-41図〔1〕 類型別起業時の課題

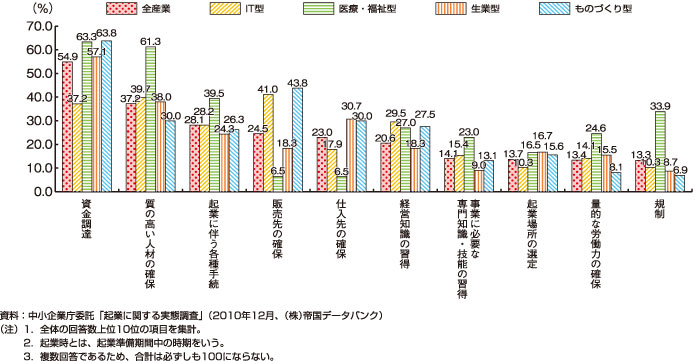

3-2 製造業における起業後に直面する課題

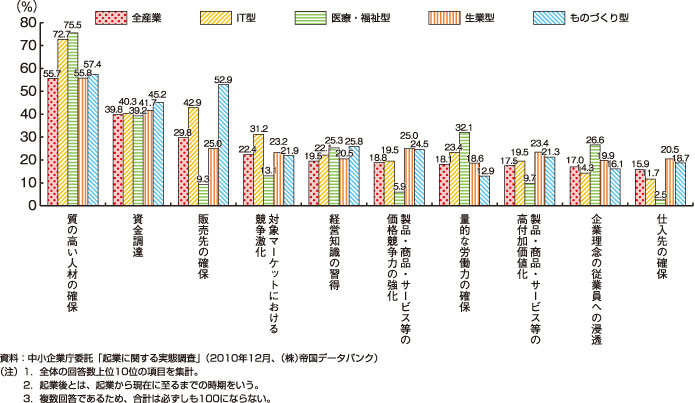

下図の第3-1-41図〔2〕は類型別の起業後の課題の内容を示したものです。「ものづくり型」を見ると、最も多い課題が「質の高い人材の確保」で、若干の差で次に多いのが「販売先の確保」、そして「資金調達」、「経営知識の習得」、「製品等の価格競争力の強化」と続いています。

どの業種においても起業後最も課題として挙げられる点が「質の高い人材の確保」で、製造業においても同様です。ものづくり型においては「量的な労働力の確保」があまり多くないことから生産や販売等でのスキルや経験のある人材が必要となっていると推察されます。

簡単な作業ならパート従業員の確保で対応することは比較的容易ですが、高い加工スキル、生産管理能力や販売力を有する人材を起業して間もない企業が確保するのが困難であることは理解できるでしょう。

起業してからは、経営者は様々な問題に直面して多忙を極めるため人材を自ら探す時間がなくなってしまいます。そのため有能な人材の確保は人材紹介会社などに依頼して採用を進めてもらうことになりますが、多額の費用が必要になることも少なくないでしょう。

そうした費用をかけないためには、起業前から会社のコア人材となる人を探してスカウトできるような関係を作ることも必要です。

第3-1-41図〔2〕 類型別起業後の課題

3-3 現在の製造を取り巻く経営環境から見た起業の課題

「2019年版ものづくり白書」によると、現在の国内製造業には以下のような厳しい状況にあると指摘しており、起業する際の課題になる可能性も低くありません。

1)人材不足の深刻化

白書では「人手不足はますます深刻化。人材確保に何らかの課題がある企業は94.8%となった」と指摘しています。建設業などとともに製造業においては特に若者の人材確保が難しくなっており、会社設立においても重要な課題になるはずです。

2)品質トラブルへの対策

白書では品質問題が「従業員教育の不足」や「従来慣行への依存、馴れ合い」などが原因となっていると指摘しています。人材確保の困難さが品質にまで影響しかねないため新設会社は特に注意が必要です。適切な指導者が確保しにくい新設会社では十分な教育訓練や指導機関の確保が重要になるでしょう。

3)製造業を取り巻く環境への対応

製造業を取り巻く環境として、「第四次産業革命の進展」、「グローバル化の展開と保護主義の高まり」、「ソーシャルビジネスの加速」が上げられており、その高度で複雑な課題に国内製造業は対処していかねばならないとしているのです。

「第四次産業革命の進展」では「あらゆる産業においてデータが活用され、新規参入者が登場し、産業構造そのものが大きく変化する」としており、「新たなデジタル技術を使ってこれまでにないビジネスモデル」の創出が必要となると考えられます。

また、製造業では「IoTを活用した新サービス展開や業種間連携により、シェアリングエコノミーをはじめとする産業構造の抜本的変化に対応すること」が必要とされているのです。

「グローバル化の展開と保護主義の高まり」では、グローバル化が進展する傍ら、保護主義の高まりが世界の景況に悪影響を与えると指摘しています。グローバル化は年々進展していますが、現在は米中対立、英国のEU離脱などにより保護主義の動きが現れているため、グローバルなサプライチェーンに対するリスク管理を必要としているのです。

「ソーシャルビジネスの加速」では、「国際社会が共通して直面する地球レベルでの社会課題が深刻さを増す中で、その解決に向けた取り組みが企業にも強く求められる」と指摘しています。

「環境対策、社会問題への取組が世界的関心事」になり始め、それらがビジネス上のリスクまたは機会として投資家も関心を寄せているため、企業としてそれらへの取り組みを無視するわけにはいけません。

これからは「海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化対策などの世界的課題をリスクやコストではなく、ビジネスチャンスとしていく戦略性が求められる」と指摘しているのです。

こうした課題については起業家としても対応していかねばなりません。

4 製造業での起業や会社設立での成功ポイント

製造業で起業や会社設立する場合、どのような点が成功のポイントとなるのかを確認していきましょう。

4-1起業の成功要因とは

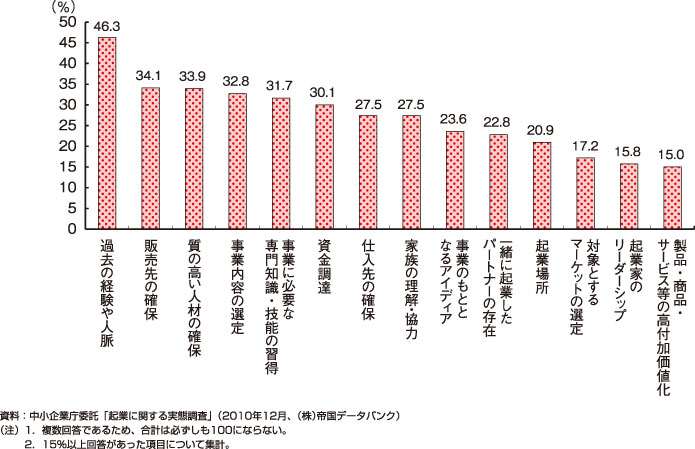

平成23年度版中小企業白書の第3-1-44図では「起業した事業の成果が得られている要因」がまとめられています。この図によると、「過去の経験や人脈」が最多となっており、今までに勤めた会社等での経験や人脈などが成功のカギになっていることが確認できるはずです。

先に確認した「起業時及び起業後に直面した課題」で突出して多く挙げられていた資金調達、販売先の確保や人材確保も図から成功要因であることが分かります。これらも過去の人脈などとの関連性も高いことから起業前に人脈を使って、お金、人や取引先の確保に繋げることが有効であると推察されます。

4-2 基本的な起業に関する課題への対応

先に確認した「金、人、取引先」の課題への対応方法を説明しましょう。

①資金調達

資金を確保するための手段を調達源泉別で見た場合、出資、融資、補助金・助成金、その他 といった方法があります。

1)出資

出資は、自社株式の発行によりその対価として出資者から資金提供を受けるものです。株主には配当金を支払う必要性が生じますが、出資による資金調達は返済義務がないため倒産リスクが小さい方法と言えます。ただし、一定数以上の株式の譲渡は経営を不安定化させるため注意が必要です。

また、新規の会社へ出資してくれる者は多いとは言えません。株式公開されていない株式は簡単に売買できないため、出資者は限られてしまいます。一般的には起業家本人やその家族・親戚・友人等、起業前の勤務先やその関連会社、あるいは販売先や仕入先などが資金提供者になるケースが多いです。

こうした人達は起業家の人となりや事業に関する知識・経験等を把握していることも多く、ビジネスモデルの内容次第では出資者となってくれる可能性は低くありません。そのため起業前に彼らとの良好な人間関係を構築し維持していくことが重要になるのです。

他の出資者候補としては、今までに面識のない第三者になりますが、ベンチャーキャピタル(VC)やベンチャー企業との協業を求める大企業などになります。

VCは、急速な発展が期待できる未上場企業に資金提供しその対価として株式を取得します。その後、出資企業が成長した後に株式を売却して大きなリターンを得ようとするのが投資会社であるVCです。VCには民間と公的機関のタイプがあり、どちらもコンタクトはそれほど困難ではありません。

民間VCの場合、起業家が直接電話やEメールなどで連絡を取ることも可能ですが、知り合いの金融機関や税理士等を通じて紹介してもらうほうが有効でしょう。どちらにしもて事業内容に関するプレゼンテーションの機会を得ることが資金提供を受けるための前提になります。

事業計画などをわかりやすくかつインパクトのある形でプレゼンできる資料を準備して臨むことが不可欠です。

公的機関のVCでは、政府系の中小企業投資育成株式や自治体等が設立するファンドなどがあります。当該機関に連絡を取り相談することからスタートしますが、調査(審査)により投資の可否が決定されるため民間VCと同様に適正な事業計画書とプレゼン資料などを準備しておかなければなりません。

・例:「中小企業成長支援ファンド」

2)融資

融資は、起業家にとっては金融機関などからお金を借りることであり返済義務のある調達手段です。元本の返済だけでなく融資期間中には利息が付きそれも支払う必要があります。もし返済が滞ることになれば銀行取引は停止に追い込まれ倒産に至るというリスクが生じるのです。

融資してくれる先としては、親戚・友人等、銀行等の金融機関、VC、信用保証協会 などになります。最も候補となるのが金融機関ですが、これも民間と公的金融機関に分かれます。

民間では個人的に取引のある地域の銀行や信用金庫になるでしょう。しかし、銀行が個人の起業に融資するケースは多いとは言えず、審査が厳しい上に個人保証や担保が要求されるケースも少なくないです。なお、銀行に比べ信用金庫の方がやや審査は優しい可能性があるでしょう。

公的金融機関の場合、日本政策金融公庫の融資が期待できます。国の政策として、中小企業等の資金需要に応えるために設立された機関であるため、起業家であっても公庫融資は十分に受けられる可能性があるのです。適正な事業計画書を作成しておけば、融資決定のハードルは決して高くはありません。

また、公庫融資の金利は1%台になることもあるため、資金繰りの負担を軽くするためにもその活用は有効です。

- ・「新創業融資制度」

- ・「女性、若者/シニア起業家支援資金」など

ほかにも「信用保証協会」を通じた融資が受けられます。信用保証協会は、中小企業等が金融機関から資金調達をする場合に、保証人となって融資が受けられるように支援する公的機関です。

企業支援の各制度に対応した制度融資などがあり、起業家には「創業関連保証」「創業等関連保証」「再挑戦支援保証」などが利用できるでしょう。なお、利用する場合には、該当する制度融資を取り扱っている金融機関へ申し込む必要があります。

その金融機関で適当と判断されれば、信用保証協会での審査により決定され、同協会の信用保証のもとに金融機関から融資が受けられるようになるのです。創業前でも申込みが可能で、無担保無保証、金利が超低金利になり得るため、起業で利用したい資金調達の1つと言えるでしょう。

3)補助金・助成金

補助金と助成金は、国や地方公共団体などが施策の一環として企業などに対して返済不要の給付金を提供する制度のことです。これらの制度的な定義はなく両者の明確な違いもないため、名称は気にせず利用できる制度があるかどうかを注意していればよいでしょう。

もちろん誰でもが補助金・助成金を利用できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があったり、募集期間内に応募したりするなどが求められます。起業等に関連する最近までの補助金・助成金としては、以下のような制度が利用できました。

- ・地域創造的起業補助金

- ・研究開発型スタートアップ支援事業

- ・中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

- ・「新製品・新技術開発助成事業~実用化を目指す新製品開発の助成金~」(東京都)

なお、補助金・助成金は応募して認められればすぐに支給されるわけではなく、通常後払いで先払いではありません。つまり、補助等の対象となった支出後に後払いで受け取ることになるため注意しましょう。

4)クラウドファンディング

クラウドファンディングは、インターネット上で資金提供を募り、資金を集める方法です。一般的にクラウドファンディング運営サイトに登録して運営事業者のルールに従って資金調達を行います。

クラウドファンディングでの資金調達の方法にはいくつかタイプがあります。大きな分類としては、金銭的リターンのない「寄付型」(株式や配当などの提供なし)、金銭的リターンのある「投資型」(株式、配当、利息などの提供あり)、物品や権利等の提供のある「購入型」(製品などの提供あり)の3つです。

投資型もいくつかタイプがあり、自社株式を発行して出資してもらうタイプや、融資を募り元金と利息の返済を行うタイプなどになります。どのタイプが資金調達に最も有効であるかの判断は困難ですが、寄付型や購入型の場合社会貢献性の高い事業や希少性のある事業などでないと目標金額を達成することは容易ではないでしょう。

最近では投資型の中の融資型(貸付型)である「ソーシャルレンディング」の利用が増えています。この方法は、ネット上で個人投資家等に融資を募り資金提供してもらうもので、融資を受ける実現可能性は高いです。また、株式を発行して出資してもらうタイプも増えつつあり、利用できる可能性は高まってきています。

②人材確保

1)人材確保の成功要因を把握して対策を検討

起業や新規に会社設立する場合のほか、中小企業全般において人材の確保は容易ではありません。しかし、そんな中小企業等において人材確保に成功している企業もあり、その成功のポイントを探ることは重要です。

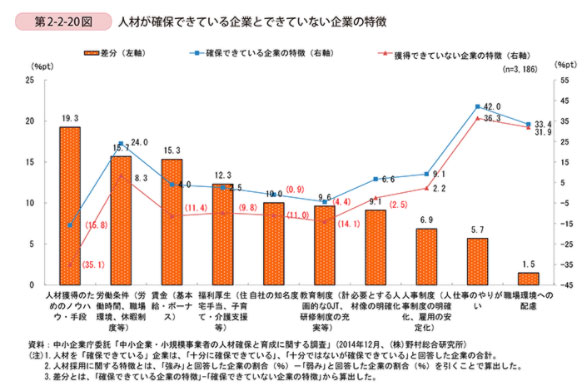

平成28年度版中小企業白書の第2-2-20図では、「人材が確保できている企業と人材が確保できていない企業」の特徴が示されており、その内容から人材確保の成功要因が窺えます。

棒グラフ(左軸)の内容から「人材が確保できている企業」と「人材が確保できていない企業」の特徴の差を考察すると、「人材確保のためのノウハウ・手段」(19.3%ポイント)や「労働条件」(15.7%ポイント)、「賃金」(15.3%ポイント)の点が高いことが確認できるはずです。

つまり、両者の違いは、労働条件や賃金の良さに加えて人材確保の手段・ノウハウの有無にあることが推察されます。一般的な中小企業の労働条件や賃金水準よりも好条件を提示でき、人材を採用するための仕組み等をもつ中小企業は人材確保に成功しているわけです。

同じ中小企業に属する起業家や新設会社の場合も同様のことが考えられるため、これらの要素についての改善などが必要になるでしょう。労働条件や賃金などの向上も簡単ではないですが、資金的な負担を覚悟すれば対応は可能です。

しかし、企業としての採用力を向上させるにはそのための教育や人材確保なども必要であるため容易ではありません。自力で採用力を少しずつでも向上させる努力は不可欠ですが、人材確保が待ったなしの場合は、専門家・専門会社等に依頼して人材確保のサポートを求めるべきです。

2)大企業からの人材確保

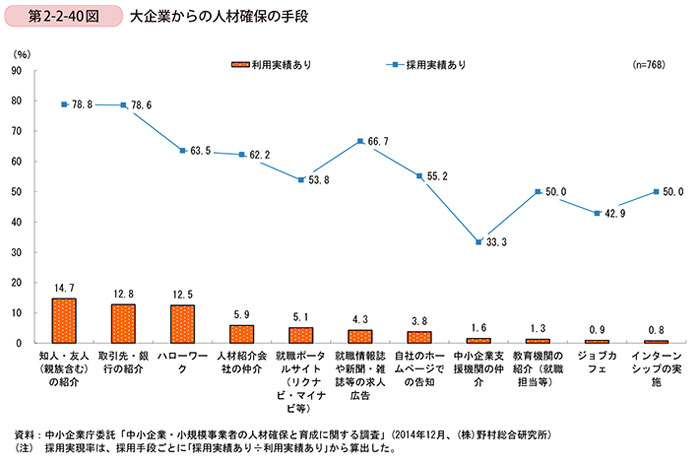

また、中小企業等の人材確保の手段としては、大企業出身者の採用が有効です。特に質の高い中核人材となるような社員を確保したい場合には、大企業で様々な知識・経験を積んできた人材は打ってつけになるでしょう。

しかし、現役の大企業の社員を引き抜くには相当な処遇を準備する必要があり会社設立して間のない企業等では負担が重くなりすぎます。そのため大企業を退職した方や比較的若い層の方を対象として探すのが賢明です。

もちろん自社で募集をしても応募があるとは限らないため、人材採用を専門とする人材紹介会社等を通じて確保することが必要になるでしょう。大企業の定年退職者や転職希望者などが多く登録している人材紹介会社などを活用するべきです。

また、自社が独自に採用を進める場合には取引関係のある大手や中堅企業等に相談して退職者等を紹介してもらうといった取り組みもよいでしょう。もちろん友人・知人の紹介、金融機関やハローワークからの紹介など利用できる人や機関はすべて活用することが重要です。

*平成27年度版中小企業白書の第2-2-40図

③取引先や協力先の確保

1)ビジネスコンテスト等への参加

ビジネスコンテスト等への参加は資金調達にも有効であるほか、販売先の確保や技術協力での連携等にも繋がるため、積極的に活用することが望まれます。

日本においても「起業家を育成する、創業を促進する」という機運の上昇とともにその必要性が増してきているため、公的機関や民間を問わず様々なビジネスコンテストが開催されるようになってきました。

コンテストの結果の特典は様々ですが、賞金に加え多様な事業支援が提供されるケースも少なくありません。1,000万円といった高額賞金の提供、融資枠の増大、開発商品・サービスの購入、技術開発での協力支援、技術提携等 様々支援が提供されるケースが見られるようになってきました。

コンテストに参加することで直接的に取引先や販売先とコンタクトが取れることもあれば、参加したことにより企業情報が広まり、間接的にコンタクトが取れていくケースもあるのです。

ただし、参加すればすべて上記のような特典が得られるわけではなく、審査員や企業等から良い評価を受ける必要があります。そのためには適切な事業計画書の作成、事業の実現可能性や将来性を示す根拠資料、それらを短時間でプレゼンするための資料とプレゼン力が不可欠です。

こうした作業は起業家には必要となるケースが少なくないため、起業支援機関などで指導してもらい事前に準備しておきましょう。

2)起業支援プログラム等の活用

起業を支援する仕組みである起業支援プログラムの活用も有効です。起業支援プログラムと呼ばれるものは様々ですが、「ベンチャー企業支援プログラム」や「アクセラレーションプログラム」といった名称のプログラムが多く提供されています。

たとえば、アクセラレーションプログラムでは、シード段階やスタートアップ段階の企業を対象として、ビジネスの成長・拡大を目的に資金やノウハウの提供などが支援されます。数週間~数カ月といった比較的短い期間での支援ですが、事業の進展を急加速させ急成長させるためには有効です。

プログラムのタイプは様々で、自治体、公的機関や民間企業など多様な組織等が開催しており有望な起業家を育成しています。また、取引先の確保や資金提供に繋がるだけでなく、ビジネスモデルや経営力のブラッシュアップにも役立つため、プログラムに参加することはその後の企業の発展の可能性を高めるでしょう。

3)起業家や事業者等が集まるスペースの活用

コワーキングスペースや各種の交流会などを利用したり、参加したりして人脈を広げ、取引先や協力先などを確保できるように努力してみましょう。

起業家が起業する前後などで利用するコワーキングスペースは、事業をスタートさせるのに有効な場所ですが、製造業における生産は一般的には困難です。しかし、事業を立ち上げる準備段階において利用し、経営やマーケティングなどを学習し起業の準備を進めるために使用するなどには適しています。

コワーキングスペースでは、様々な起業準備者や起業家などが存在しており、彼らの中には将来の取引先になってくれる者も期待できます。また、実際に取引できる者がいなくても彼らの知人や関係会社などが取引先となってくれる可能性もないとは言えません。

多様な人材が多く集まるコワーキングスペースや起業家・異業種の交流会などの活用は人脈を広げる大きなチャンスになり得ます。

4)知人・会社関係者などの面識ある者の活用

上記の内容などは起業家自身と面識のない者と接触して取引先等の拡大に繋げる手段ですが、既に面識があり一定の信頼関係のある者を通じて取引先等を拡大せるほうがより確実です。

たとえば、起業家のことをよく知っていてビジネス上の信頼を寄せてくれる会社の取引先や関連会社の経営者や担当者などが取引先としての有力候補になるでしょう。

会社勤務時代の起業家のビジネスに対する態度に信頼を寄せてくれる既存の関係者ならその信頼関係をもとに取引先になってくれる可能性は小さくありません。

そのため起業前には、取引先になってくれそうな会社等の人達に対して信頼関係を持てるような関わり方が求められます。もちろん必ず将来の取引先になってくれるとは限りませんが、他の会社などを紹介してもらえることもあるでしょう。

逆に仕事で不誠実な対応を取っていれば、信頼関係は作れず将来の取引先を作ることは難しくなってしまいます。

4-3 現在の製造業が直面する課題への対応

先に紹介した「2019年版ものづくり白書」における現在の国内製造業の課題への対応も起業の際には重要になります。ここではその対応をいくつか説明しましょう。

①「新たな顧客価値提供の動き」に対する対応

この「ものづくり白書」では、「各国においても、IoT等の技術革新を契機として、MaaS*に代表されるような従来のものづくりの範囲を超える新たな顧客価値提供の動きがあり、異業種からの参入も見られる」と分析しています。

*MaaSとは、IoTやAIの活用によって提供が可能となる新しいモビリティサービス(Mobility as a Service)

GAFAなどの大手IT企業やハイテク企業がリードする形で、ITと製造業を組み合わせたビジネスモデルが誕生しており、また、既存の製造業からもこうした新市場に参入する動きが見られると指摘しているのです。

この海外の動きとして、白書ではドイツのSiemens社の「スマート工場化向けソリューション展開」を事例として紹介しています。

事例:

Siemens社は、中国においてセンサーとIoTを組み合わせた全体最適化を実現する製造プラットフォームサービス「MindSphere」を提供している。初期費用が比較的低価格であり中小企業でも導入しやすかったため中国で普及して、同社はこのサービスでスマートファクトリー部門の事業比率を高めることに成功した。

事例:

コマツ社(株式会社小松製作所)、建設機械の提供にとどまらず、建設現場のデータの収集・管理のプラットフォームや、それを活用してオペレータの操作を向上させるアプリなどを提供し、生産プロセスの向上に貢献している。

現代では高性能・高品質な製品を作るという従来の製造業では対応しにくい環境へと世界は変わりつつあります。各種の情報・ニーズをITで吸い上げ分析し新たな価値を創造する製造業が求められ始めているのです。

そのため、今後の製造業においてはIoTやAI等の活用が企業の成長や発展に不可欠であり、それを活用した新たなビジネスモデルの構築も必要になります。これから起業する者にとってもこうした対応は不可避と言えるでしょう。

②成長分野における、品質・技術を活用した市場の獲得

白書では日本の製造業は、中国、米国、ドイツ企業と比較して製品の品質や、現場の課題発見力・問題解決力、技術開発力において優位であり、「今後の成長分野において、品質・技術を活かし市場を獲得していくことが重要」と分析しています。

一方、商品企画力・マーケティング力や生産自動化・省力化では不利であるとしているため、強みである品質・技術の活用が重要としているのです。事例では、シール材等の部品メーカーであるNOK社を紹介しています。

事例:

回転運動での高摩擦やピストン運動での高圧という過酷な使用環境でも高い耐久性と機能性が求められる製品をNOKは提供しユーザーからの信頼に応えてきた。また、品質をさらに向上させ生体信号ゴム電極や3D成型、曲げ感知FPCなどの技術を世界に先駆けて開発している。

以上のように国内製造業では、自社の品質・技術面での強みを活かしてそれを世界で勝ち残れるほどに最大限磨き挙げることが求められるとしています。起業する製造業においても同様の取り組みが必要で、単にニーズに応えるだけでなく他社、他国の製品・サービスを圧倒できるような品質・技術の向上に取り組むことが求められているのです。

③社会的課題解決に結びつくビジネスへの取り組み

また、白書では「世界では社会的課題の解決に向けた投資機運の高まりが見られる」として、そのニーズを吸収する取組が必要と分析しています。

具体的には、「社会的課題への本格的な取組を通じて、モノの先にある真の顧客価値を実現し、ビジネスチャンスをとらえることが重要となる」としているのです。

国連では2016年1月からSDGs*を進めており、各国や世界の企業等はSDGsの実現のために動き出しています。その動きによりビジネスとしての膨大な需要が見込まれており、取組む企業等にとっては社会貢献とともに一定の収益を確保する機会が訪れることになるのです。

*国連開発計画(UNDP)において、貧困の軽減等の世界的課題の解決を目指すための普遍的な行動を促す17の目標を設定した活動指針

事例:

空調機器等のメーカーであるダイキン工業株式会社は中国市場で家庭用インバータエアコンを販売しているが、中国企業とともに中国政府に働きかけ、2010年にノンインバータエアコンの省エネ基準の引き上げに成功している。この結果、エネルギー効率に優れたインバータエアコン市場が拡大し、同社の売上が飛躍的に伸びた。

世界には貧困、食料、水資源、差別、環境などに関する問題が多く存在しており、それらの解決になしには今後の持続的な発展は困難な状況になりつつあります。こうした状況を打開するための動きが全世界的に生じており、企業にとっては今後の成長に大きく影響する可能性が小さくありません。

新しく製造業として会社設立する企業においても社会的課題解決への取組を無視することはできないはずです。

④「新時代に必要なスキル人材の確保・組織作りと技術のデジタル化」への対応

これからの製造業では、先に見たIoTやAI等の活用が不可欠な時代になってきたため、それらに対応できる人材の確保と組織の整備が求められ技術のデジタル化の進展が欠かせません。

起業したばかりの企業等においてはITに強い人材を確保するのも容易ではありませんが、採用の工夫や社内教育システムの整備などにより対応していく必要があります。

製造業のデジタル化を担う中核人材を育成する学校(高専や大学等)なども増えており、そうした学校との接触を持ち人材確保の機会を増やすことも重要です。各学校や教育機関等のカリキュラム、授業や研究などに自社が何らかの形で関与(支援や指導等)できないかアプローチするのも悪くないでしょう。

また、事業規模が大きくなれば、デジタル化をさらに推進するための専門部署を設置するのも有効です。通常の生産や生産管理等の業務を行いながらデジタル化対応を兼務するとそれらの業務の効率が落ちることもあるため、専門化していく体制も検討しましょう。

5 製造業での起業や会社設立における注意点

製造業の起業や会社設立で失敗しないための注意点を最後に説明します。

5-1 資金調達は多様な手段を活用する

製造業の起業では多額の資金が必要になることも多く資金調達に失敗すれば即起業の失敗に繋がるため、資金調達の手段を多様化し必要資金が確保できるように努めましょう。

起業における資金調達の目標は、第一に目標金額を目標期限までに確保する、第二に返済負担の小さい方法を選ぶ ということにつきます。目標金額を達成するための手段が限られるケースも多いですが、できるだけ多様化することが重要です。

言い換えると不利にならない手段なら利用できるものは何でも利用するとよいでしょう。日本政策金融公庫の創業融資で目標金額が賄えるにしても、利用できそうな補助金や助成金があれば応募してみるべきです。

また、VCなどに出資を求める、クラウドファンディングで資金を募る、といった取組も求められます。ほかにも各種のビジネスコンテストなどに参加して賞金を得る、提携先を見つけて資金提供してもらう、といった努力も重要です。

ただし、資金調達を多様化するといっても、利息の高いビジネスローンの利用は慎重に検討しなければなりません。比較的少ない金額を短期で返済できる場合には繋ぎ資金として利用するのは有効ですが、長期で多額を借りると返済負担が大きくなり経営リスクを高めるため注意しましょう。

5-2 経営する力を養う

製造業の起業家には、生産・技術面以外の経営全般の能力も確保して起業や会社設立に取組まねばなりません。

製造業の起業家には生産・技術・研究の担当者が少なくないですが、生産や技術面以外のマーケティングや組織運営などの経営全般に関する能力が乏しいことも少なくありません。

いかに優れた技術を持ち高性能・高品質の製品を開発・生産できたとしても市場のニーズにマッチしないものを提供するようでは顧客の支持は得られず十分な収益を稼ぐことも困難です。

また、資金管理の能力が低くければ資金ショートに陥り経営を危うくさせるケースも増えます。人材管理ができなければ、必要人材の確保ができず社員の離職率を高めることになりかねません。

経営者は企業活動のあらゆる面を管理しなければならず、それだけの知識が必要となるため、起業前の時間に余裕があるうちに創業塾などで経営力を養うことが重要です。また、起業した直後などはアクセラレーションプログラムなどに参加するのもよいでしょう。

5-3 会社の経営権や支配力を確保する

資本構成や事業のあり方により第三者から経営に対する圧力を受けて経営が不安定にならないように経営権や事業の支配力を維持できるようにしなければなりません。

起業の際に第三者から出資を受けるケースもありますが、多くの株式を割り当てると経営に大きく口出されることがあります。たとえば、民間のVCなどの場合、資金提供した企業を早く成長させエグジット(株式公開や事業売却等)により資金を回収しようとして経営に口出しするケースが少なくないのです。

特に出資企業に役員を派遣させる場合などでは経営の支援だけにとどまらず、VCにとって有利な経営になるようにリードするといった姿勢が見かけられます。そうした経営の口出しが行われると、起業家が目指していた経営ができなくなる恐れも生じてしまいます。

また、大企業との提携に成功して資金や技術の支援を受けられるケースも少なくないですが、過度に依存すると技術を大企業に吸い取られ自社の独自性や競争優位性が喪失することになりかねません。

大企業との協力関係を持つことは重要ですが、事業の独立性や支配力を奪われない関係を維持できるように接することが求められます。

6 まとめ

製造業には多額の資金、人材確保の難しさ、ニーズや技術の変化等への対応 などの課題があり、起業においてもそれらを解決していく必要があります。そのため製造業の起業や会社設立は容易とは言えません。

しかし、製造業は国家の繁栄に大きく寄与する業種であるため、起業における社会的な価値が高い業種です。日本が再び高い経済成長率を達成していくためには製造業の再興なくしては実現できません。製造業に従事している方、工業系や理工系の学生の方などは是非製造業での起業を検討してみてください。