会社の設立に必要な定款は、作成しただけでは法的な効力を生じません。効力を生じさせるには、定款を公証人役場に持って行き、公証人による認証手続きを受ける必要があります。

なお、公証人役場に持っていく前にもう一度定款の内容に不備がないかを確認してください。会社の設立後に定款の記載内容を変更することになった場合、変更登記の手続きが必要となり、お金と手間がかかってしまうからです。十分な確認作業を行ったうえで、公証人役場に持って行きましょう。

(参照:参照:http://www.maru-notary.com/access.html)

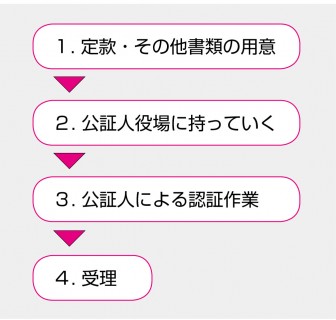

認証手続きの流れ

目次

- 1 定款・その他書類の用意

- 1-1 定款3通と収入印紙

- 1-2 印鑑証明書(必要なら委任状も)

- 1-3 お金の用意

- 1-4 委任状

- 2 公証人役場に持っていく

- 3 公証人による認証作業

- 4 受理

1 定款・その他書類の用意

公証人役場に持って行く書類は、定款のほかに印鑑証明書や、委任状が必要になることがあります。

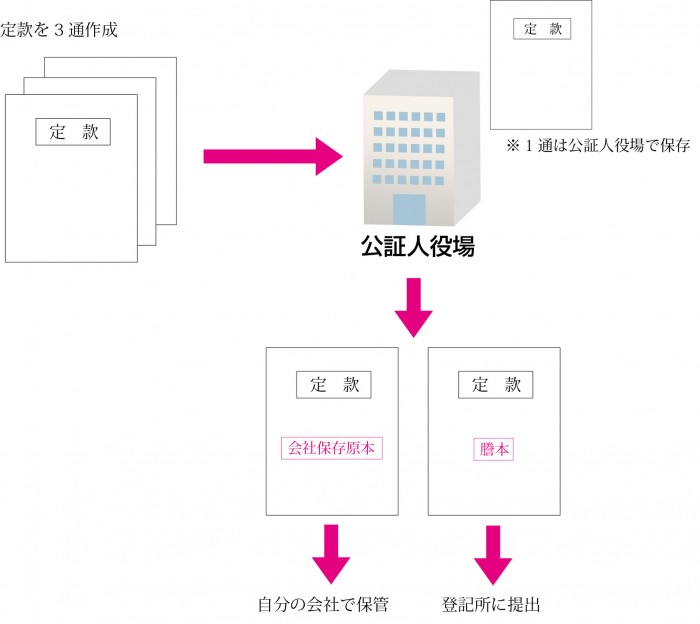

1-1定款3通と収入印紙

次の用途に応じて、同じ内容の定款を3通用意しておきます。

・会社保存用

・公証人役場保存用

・謄本用

公証人役場保存用の定款には収入印紙を貼り、定款の原本とします。ただ収入印紙はまだ貼らずに、そのまま公証役場に持っていきましょう。公証人による認証を受けたとき、定款の訂正を求められることがあるからです。

収入印紙は近所の郵便局や法務局で買うことができます。コンビニにも置いてありますが、200円以上の収入印紙はほとんど置いてありません。

・収入印紙を購入できる場所

| 場所 | 売っている種類 |

|---|---|

| 郵便局 | 全種類 |

| 法務局内の売店 | 全種類 |

| コンビニ | 200円まで |

| 金券ショップ | まちまち |

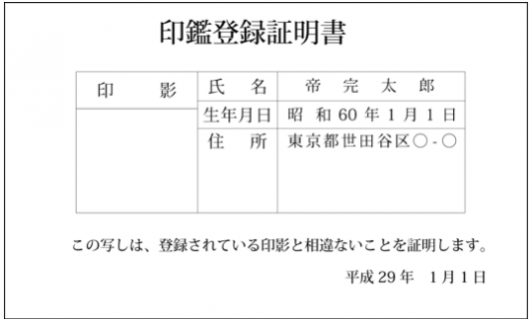

1-2印鑑証明書

発起人の印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書というのは、実印を登録した本人であることを証明する書類で、各役所で発行してもらえます。なお、印鑑証明書は発行から3カ月以内のものでなければならないので、注意しましょう。

・印鑑証明書のサンプル

発起人が複数人いる場合は、全員分の印鑑証明書が必要です。また、発起人が 法人の場合は、登記簿謄本と会社の代表者印が押された登記所発行の印鑑証明 書が必要になります。

1-3 お金の用意

公証人役場での認証手数料は5万円です。

このほか、定款の謄本交付手数料が、1ページあたり 250円かかります。一般 的に 2,000円前後になることが多いです。

・公証人役場で支払う手数料

| 認証手数料 | 50,000円 |

|---|---|

| 謄本交付手数料 | 約2,000 円 |

| 計 | 約52,000 円 |

作成した定款が何ページあるかを確認し、認証手数料と合わせて必要なお金を 用意してください。

1-4 委任状

発起人が複数人いて、全員で公証人役場に行く(出頭する)ことができない場 合、発起人の1人が他の発起人の代理人になることができます。この際、出頭 できない発起人の委任状が必要になります。

2 公証人役場に持っていく

必要な書類が用意できたら、公証人役場に持って行きましょう。

公証人役場は各都道府県にそれぞれ2つ以上はあり、東京都には 40以上ありま す。(参照:日本公証人連合会「全国公証役場所在地一覧」)

公証人役場は、土日祝日を除く平日の 9 時〜17 時に営業しています。

3 公証人による認証作業

公証人役場に持参した書類を提出すると、公証人は定款などの内容に不備がな いかをチェックします。訂正箇所があった場合、その場で直してもらえますが、 その数があまりに多いと再作成することもあります。

手続きは特に役場の混雑などがなければ、30分程で終わります。

4 受理

書類が受理されると、定款3通のうち 1通に収入印紙を貼り、発起人の実印で 消印します。これが定款の原本となり、公証人役場に保存されることになります。

残り2通の定款は返却され、「謄本」と押印された1通は、登記所に持って行き、 「会社保存原本」と押印されたもう 1 通は、会社内で保管します。