仕入れは商売の基本といわれるほどお店の経営にとって重要です。よりよい仕入れ先を見つけることが事業を成功させる鍵となります。適正な価格で継続的に商品を提供してくれる仕入れ先をどう見つけるか、また仕入れた商品はいくらで販売すればいいのかなど、仕入れ方法と売値の決め方について分かりやすく解説します。

目次

- 1 “優良”仕入先の探し方

- 1-1 できるだけ安く仕入れるならメーカーだが

- 1-2 問屋、卸から仕入れるメリットは?

- 2 売値の決め方

- 2-1 マージンを決める

- 2-2 業種ごとのマージン率

- 3 小売のマージンは大分県が最も高い!?

- 3-1 地域別にみたマージン率

- 3-2 飲食業のマージン率

1 “優良”仕入先の探し方

(出典:Wisconsin Commission Advance – WI)

商品の仕入れ値が安ければ安いほど、利益が増えますし競争相手にも勝つことができるため、商売では仕入れが命といえます。仕入先は卸業者が一般的ですが、近年はメーカーや製造業者などから直接仕入れる方法もよく見受けられます。

今の時代、インターネットを使えばいくらでも情報は手に入りますが、結局最後はヒト対ヒトのやり取り。数多くある仕入先のなかから、よりより業者を探すには自分の足を使って直接交渉をするのがベストです。なるべく多くの業者に問い合わせ、実際に足を運んで取引数量や商品の価格についての交渉をしましょう。

1-1 できるだけ安く仕入れるならメーカーだが

仕入先は卸・問屋などの仲介業者とメーカー・生産者などさまざまです。後者から直接仕入れることができれば仲介業者を通すより安くなることも多いでしょう。ただし、ロット数※が少ないと商談にすら応じてもらえないことも多々あります。また大手のメーカーほど小売店との直接交渉をしていない傾向にあります。

仕入れ価格については通常、仕入量が多いほど仕入れ値は安くなりますが、交渉次第といえるでしょう。ロットが少ないのにメーカーから仕入れようとすると逆に高くつくこともあります。

※ ロット数とは発注における数量のまとまりの単位のこと。商品100個で1ロットとして発注を受け付けるメーカーもあれば、10000個からでないと受け付けないなど、仕入先によってさまざまである。

1-2 問屋、卸から仕入れるメリットは?

(出典:Kegiatan gudang/ ist)

メーカーと小売をつないでいるのが問屋や卸業者と呼ばれる仲介業者です。卸はメーカーから商品を仕入れ、それを小売業者に販売します。業種ごとに問屋の集積地が異なり、たとえば衣料品なら東京・中央区の日本橋横山町、書籍は千代田区の神田神保町、魚介なら話題の中央区の築地に集中しています。

卸や問屋は会員登録をすれば利用することができます。メーカーから直接仕入れる場合と比較すると、仕入れ値で不利になることもありますが、新規開業者や小規模事業者は販売力も低く、通常大量に注文できません。その点、卸問屋は大量にロット発注できるため、卸問屋で仕入れたほうが安くなるケースもあります。

さらに、卸問屋では豊富な業界知識を有するプロからアドバイスをもらえることもあります。何度も足を運び問屋の人と仲良くなることで貴重な情報を提供してもらえるといったメリットもあるわけです。

1-3 新規開業者が利用する際の注意点

はじめて卸問屋と取引する人やはじめてまもない人が卸問屋を利用する場合、安すぎる卸値にも注意が必要です。卸問屋のなかには、サンプルで提示してきたものよりも品質が落ちる商品を納入し、取引が始まると急に値上げをする業者も少なからずいるからです。

2 売値の決め方

商品を仕入れたら売値を決めます。売値は仕入費用と利益を考慮し、適切に設定しなければなりません。

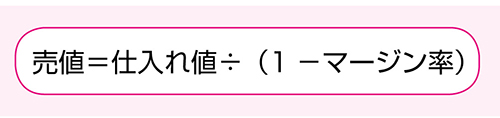

2-1 マージンを決める

売値から仕入費用を引いた金額がマージン(粗利)となります。

さらにマージンから販売にかかる諸経費(人件費・水道光熱費・事務所費など)を引いた金額が利益となります。

2-2 業種ごとのマージン率

売値を決めるには業種ごとのマージン率※を参考にすると便利です。

たとえば仕入れ値が1000円でマージン率を30%とした場合

売値=1000÷(1-0.3)

=1000÷0.7

≒1428.6(円)となります。

各業種のマージン率は次のようになります。

・製造業のマージン率

| 業種 | マージン率 |

|---|---|

| 食料品製造業 | 33.6% |

| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 34.6% |

| 家具・装備品製造業 | 32.4% |

| 出版・印刷・同関連産業 | 44.4% |

| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 26.4% |

| 情報通信業 | 61.4% |

・小売業のマージン率

| 業種 | マージン率 |

|---|---|

| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 32.6% |

| 自動車・自転車小売業 | 26.1% |

| 飲食料品小売業 | 32.6% |

| 家具、什器・家庭用機械器具小売業 | 35.5% |

・サービス業のマージン率

| 業種 | マージン率 |

|---|---|

| 一般飲食店 | 64.5% |

| 飲食・宿泊業 | 65.0% |

| 旅館,その他の宿泊所 | 79.3% |

| 医療業・保健衛生業 | 76.9% |

| 教育 | 97.9% |

| 洗濯・理容・浴場業 | 87.0% |

| 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) | 57.1% |

| 自動車整備業 | 43.9% |

| 物品賃貸業 | 59.4% |

| 広告業 | 44.1% |

(参照:中小企業庁「中小企業の業種別財務指標」)

※ マージン率とは売値に占める粗利(諸経費+利益)の割合のこと。売上純利益率というもいう。企業の収益性を判断するための基本的な指標の一つで、この比率が高いほど収益性は高くなる。

3 小売のマージンは大分県が最も高い!?

小売業者のマージン率は、小売業平均で27.6%となっています。これを規模別にみると、中小企業が29.1%、大企業が26.4%で、中小企業が大企業を2.7ポイント上回ります。

3-1 地域別にみた小売業のマージン率

中小企業におけるマージン率を地域別にみると、大分県の32.5%が最も高く、ついで岩手県と福井県の31.8%、山口県の31.1%、富山県の30.8%となります。一方、マージン率が低いのは、山梨県と徳島県の25.9%をはじめ、和歌山県の26.4%などとなっています。

3-2 飲食業のマージン率

(参照:経済産業省)

また、飲食企業におけるマージン率は、飲食店平均で55.9%です。これを規模別にみると、中小企業が56.8%、大企業が54.5%となり、中小企業が大企業を2.3ポイント上回ります。

中小企業におけるマージン率を地域別にみると、東京都の60.3%が最も高く、次いで島根県の60.2%、愛知県の59.0%、宮城県の58.9%、宮崎県の58.6%となっています。一方、マージン率が低いのは、和歌山県の49.2%を始め、石川県の51.3%となります。